1. 生き物としての奥深さを持つポケモンたち

「ポケモンは、生き物としておもしろい」

小学館から発売された書籍『ポケモン生態図鑑』は、企画担当者である米原善成さんのそんな気づきから生まれました。

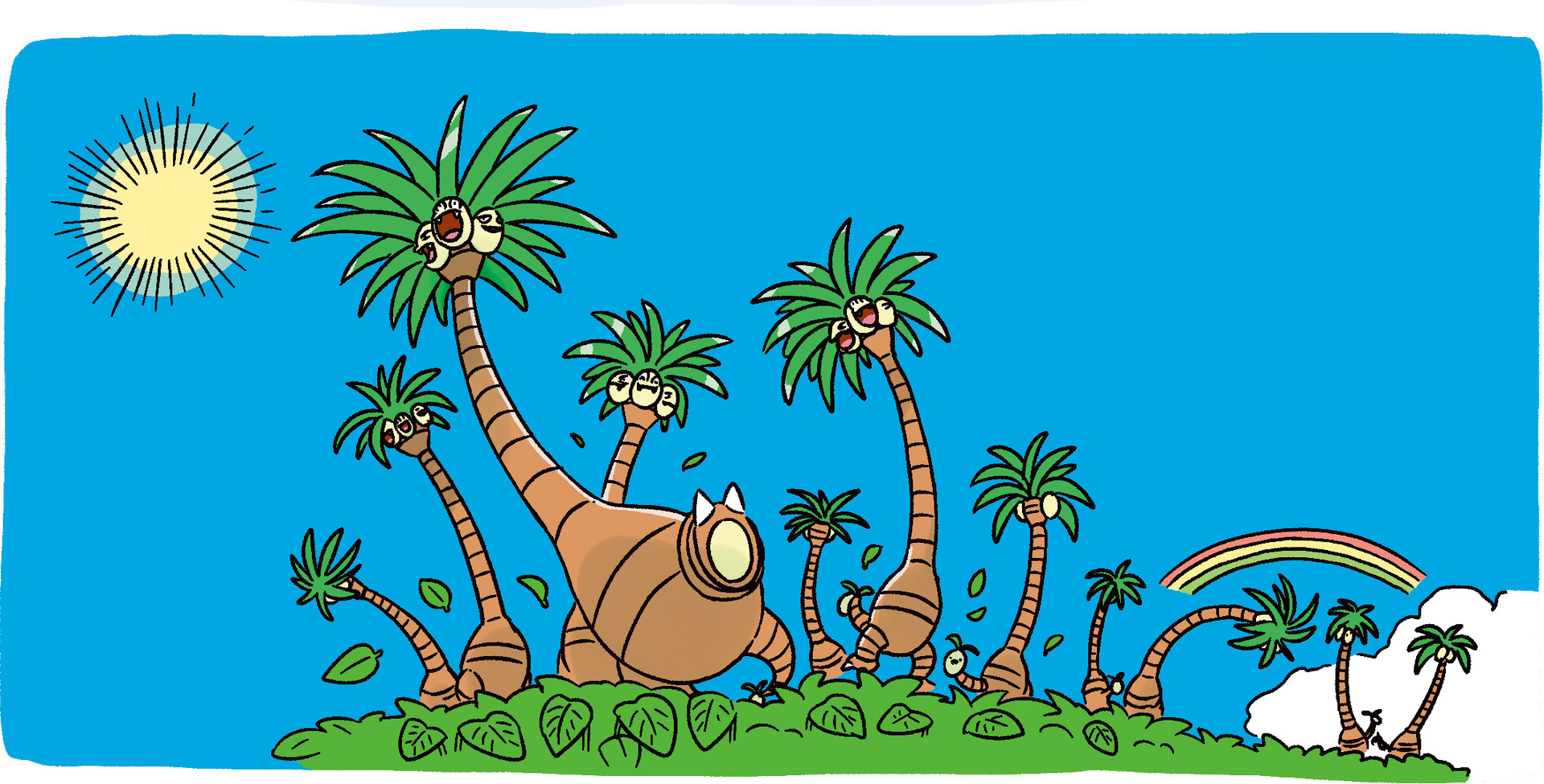

株式会社ポケモンに所属する米原さんは、博士(農学)の学位を取得している行動生態学の専門家です。幼いころからポケモンに親しみ、ビデオゲーム『ポケットモンスター サン・ムーン』から登場した「リージョンフォーム*」のポケモンに、生き物としてのリアリティとおもしろさを強く感じていたと言います。

*生息する地域によって異なるポケモンの姿のこと

△環境によって見た目が変わるやしのみポケモン、ナッシー(『ポケモン生態図鑑』より抜粋)

そんな米原さんの目に留まったのが、「ポケモン図鑑」です。

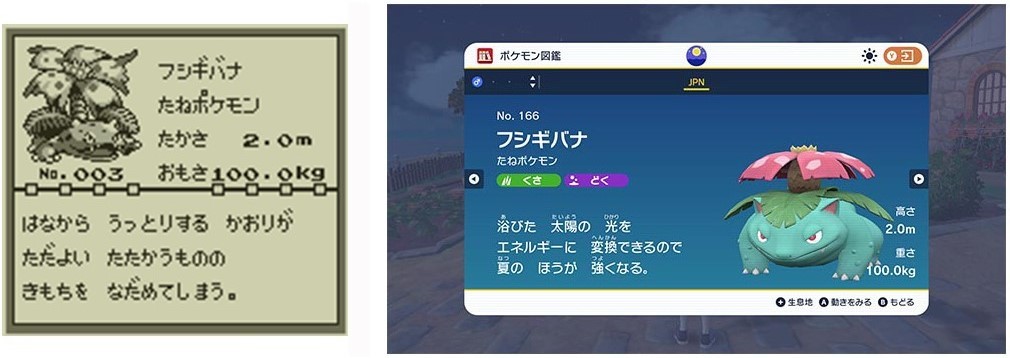

ビデオゲーム『ポケットモンスター』シリーズでは、ゲーム内でポケモンを捕まえるとその詳しい情報がポケモン図鑑に登録されます。あるシリーズでは生息環境、別のシリーズでは採餌など、その内容はゲームのタイトルごとに少しずつ異なります。

△『ポケットモンスター 赤・緑』(左)と『ポケットモンスター スカーレット』(右)の図鑑。同じポケモンでも別の説明が書かれている

「ポケモン図鑑にはポケモンの生態に関する情報がたくさん詰まっています。これを体系的に整理すれば、 今までとは別の視点でポケモンたちを見てもらえるのではないかと考えました」

蓄積したポケモンの情報は、『ポケットモンスター 赤・緑』から最新作『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』まで。これらを一冊の書籍にまとめるプロジェクトが動き始めました。

2. 膨大な「ポケモン図鑑」の情報を紐解く

米原さんが作りたいと考えたのは、行動生態学の視点を通してポケモンの新しい一面に気づけるような一冊。難しい専門用語を一切使わず、読み進めていくうちにポケモンの「生き物らしさ」に気づく構成を意識しています。

制作を始めるにあたり、米原さんがまず取りかかったのは、ポケモン図鑑に記された説明文の整理です。各ポケモンの図鑑情報をスプレッドシートにすべて書き出し、生態情報を分析しました。

具体例を挙げると、たねポケモンであるフシギダネの説明では、エネルギー獲得の手段となる光合成、体の器官の一つである“タネ 種”、進化によって花が咲くという体の変化などが記載されています。こうした情報を一つひとつタグ付けし、行動や特徴ごとに閲覧できるようにしました。

この作業に要した時間は約2年。スプレッドシートの項目は7500行を超えました。そして、この膨大なデータ整理の次に取りかかったのが、行動生態学の視点による情報の再構成です。

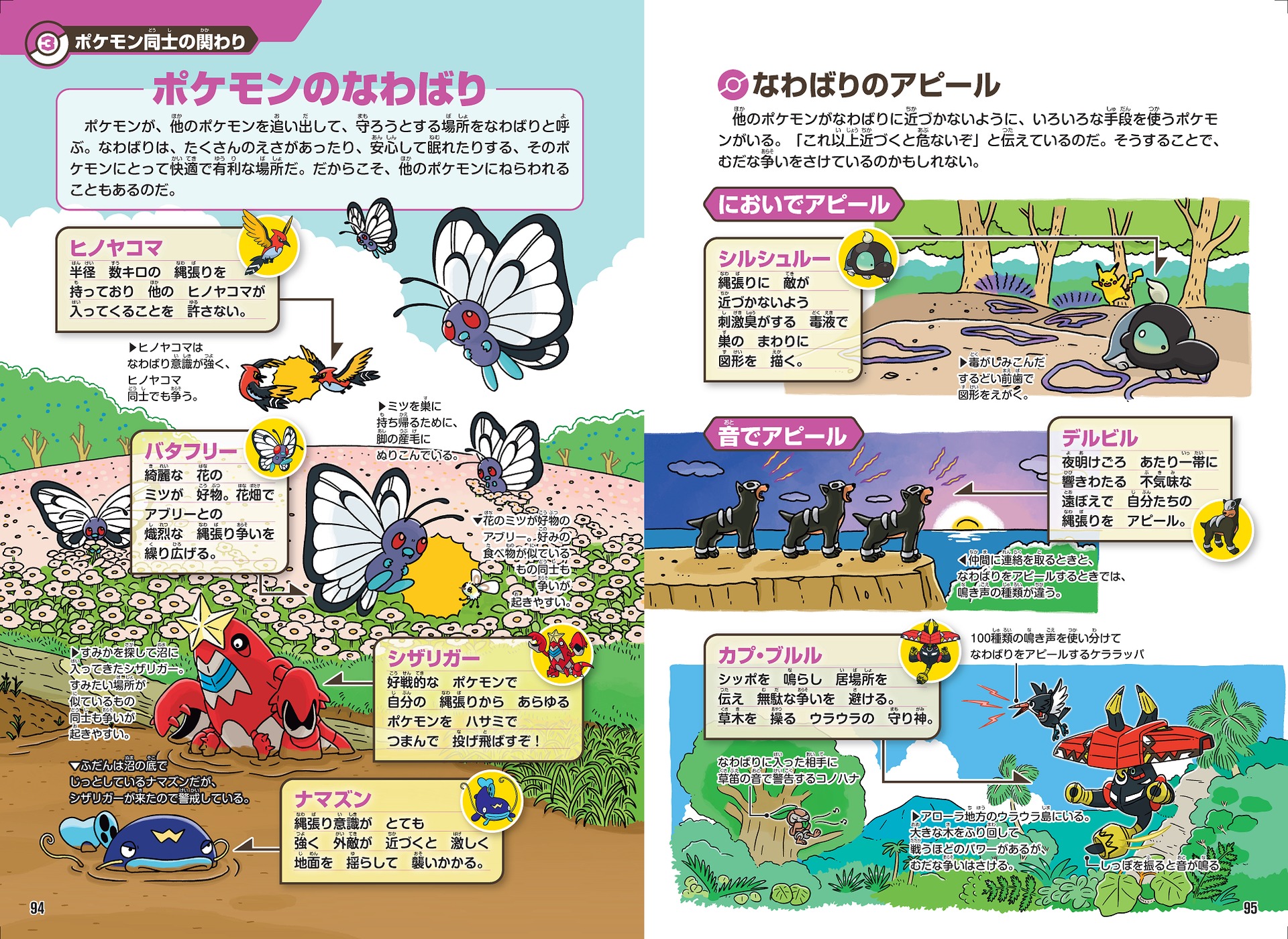

例えば、「なわばり」について記載されているポケモンの中でも、「なわばりのアピール」「侵入者への警告」「体を張った争い」といった段階に沿って説明しました。このように、現実世界の生き物を理解する上でカギとなる考え方を元に、ポケモンの行動や体の特徴をまとめ直したのです。

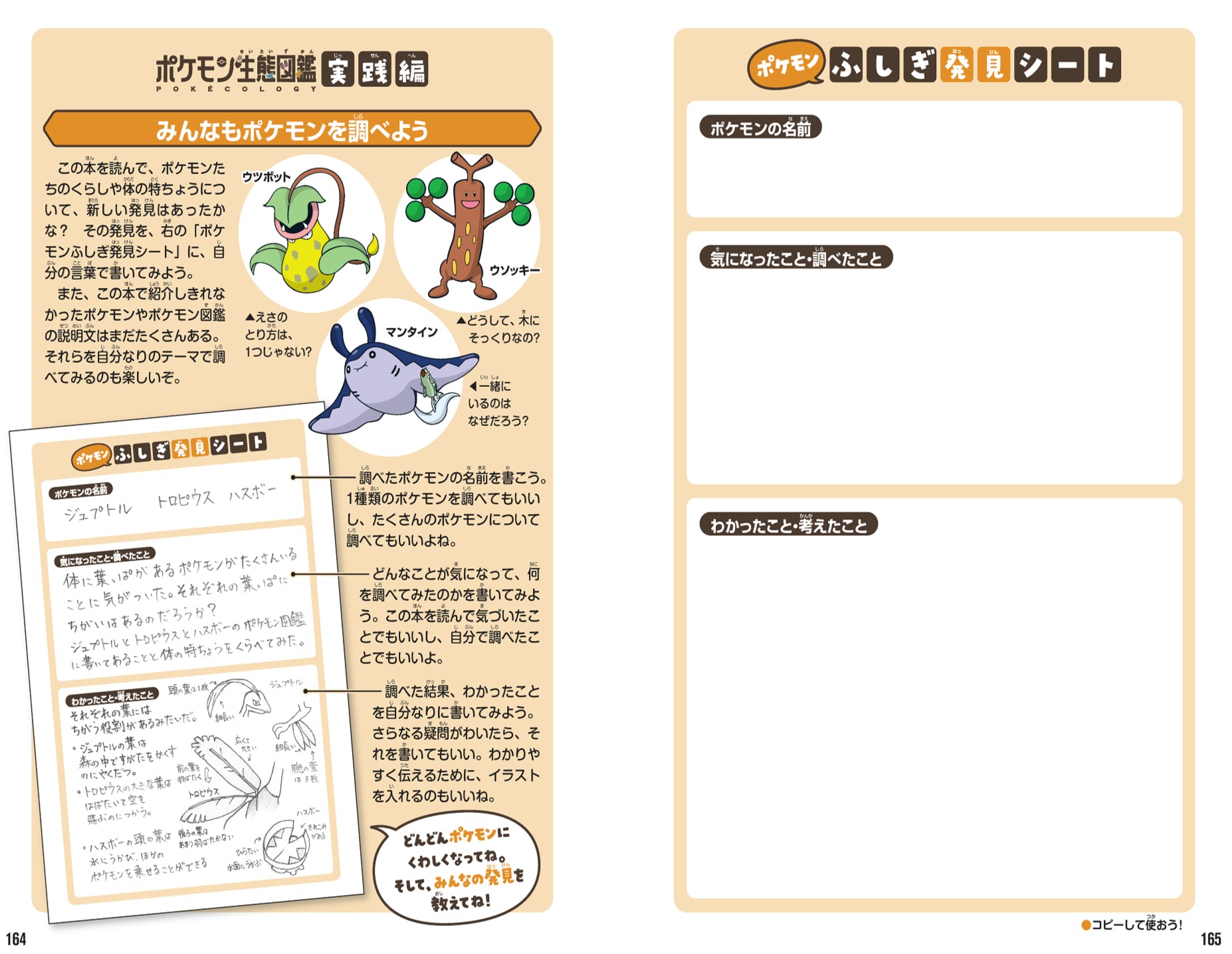

また、本書では、生き物の生態について子どもたち自身に考えてもらえるような工夫を加えました。冒頭で「ポケモンの生態の調べ方」ページを作り、後半には自分の観察結果を書き込める「ふしぎ発見シート」を用意しています。

△ポケモンを観察する視点についても解説(ポケモン生態図鑑』より抜粋)

3. ポケモンにリアリティを宿す博士二人の目線

子どもたちにポケモンの生態を伝える上で、もう一人大きな役割を果たした人物がいます。それが、農学博士であり、イラストレーターとして活躍中のきのしたちひろさんです。

きのしたさんは、米原さんと同じく行動生態学の専門家で、これまで生き物の動きや仕草を描いた書籍を上梓しています。

「私がきのしたさんに、『こういう行動を描きたい』と専門用語を用いながら伝えたときも、一瞬で意図を理解していただける安心感がありました」

本書では、きのしたさんの専門知識が活かされた場面が少なくありません。例えば、きつつきポケモンのツツケラが、えさをしまうために木に穴をあけるこのシーン。

△ツツケラが尾根を木に当ててふんばるようす(『ポケモン生態図鑑』より抜粋)

「木をつつくツツケラが、尾羽を木に当ててふんばったような姿勢で描かれています。これは私たちの世界のキツツキ類にも見られる行動です。私がそこまでお願いしたわけではないのですが、自然とそういうふうに描いてくださったんです。なるほど!と思いましたね」

図鑑の説明文には描かれない細部までこだわった結果 ポケモンが本当に生きているかのような、いきいきとしたイラストが完成しました。

さらに、図鑑情報を掲載したメインのポケモンだけでなく、背景に登場するポケモンの配置にも意味を込めました。一例を挙げると、音でなわばりを主張するポケモン、カプ・ブルルの背景には、同じように音を発してなわばりを主張するポケモンたちが描かれています。

4. 子どもたちが生き物に興味を抱く入口として

これまでにない角度からポケモンたちを観察した『ポケモン生態図鑑』は、発売直後からさまざまな反響がありました。

「読者のみなさまから、『ポケモンってこんなふうに暮らしているんだ』という声をたくさんいただきました。本当に存在しているかのように、身近に感じてもらえたことが一番うれしかったですね」

「子どもたちが、通学路や授業、テレビ番組などで生き物たちを見たとき、 『そういえば、ポケモン生態図鑑に載っていたポケモンと同じような行動だな』といったような、思いを巡らせてほしいですね 生き物の世界を知る入口として、この本が役に立てばいいなと思っています」